在中国东南沿海,镶嵌着一颗璀璨的明珠——太湖,它不仅是长江流域的重要淡水湖,也是中国五大淡水湖之一,以其秀美的自然风光和丰富的历史文化吸引着无数游客与学者,关于太湖的诸多自然特征中,一个常被问及的问题便是:“太湖水深多少米?”这个问题背后,不仅是对自然地理的好奇,也是对太湖生态环境与资源保护的一种关注。

地理背景与形成

太湖位于江苏省南部与浙江省北部交界处,北临无锡,南濒苏州,西接宜兴,东接嘉兴,其地理位置得天独厚,是长江与钱塘江两大水系之间的一个重要调节湖泊,太湖的形成历史悠久,据地质学研究,其成因主要与地质构造运动、冰川作用以及河流冲积等因素有关,大约在100万年前,由于地壳运动和冰川融化,形成了现今的太湖盆地,随后逐渐汇聚地表径流和地下水,最终形成了今日的太湖。

水深概况

太湖的水深因其地理位置、湖底地形以及周边河流的汇入而呈现出明显的区域差异,总体而言,太湖的平均水深在1.8至2.5米之间,但最深处位于湖的西部,达到3.6米左右,这种水深分布特点主要受控于湖盆的形态:东部和南部地区因受长江和钱塘江的影响,水深相对较浅;而西部和北部地区则因地势相对低洼,水深较大。

深度分布的细节

-

东部与南部浅水区:这些区域靠近主要城市和重要河流的入湖口,如苏州湾、无锡段等,水深多在1.8至2.2米之间,这里不仅风景秀丽,也是太湖渔业的重点区域。

-

中部平缓区:位于太湖中部,水深在2.2至2.5米之间,这一区域相对开阔,是太湖旅游和休闲活动的主要区域之一,如环太湖公路、沿湖公园等。

-

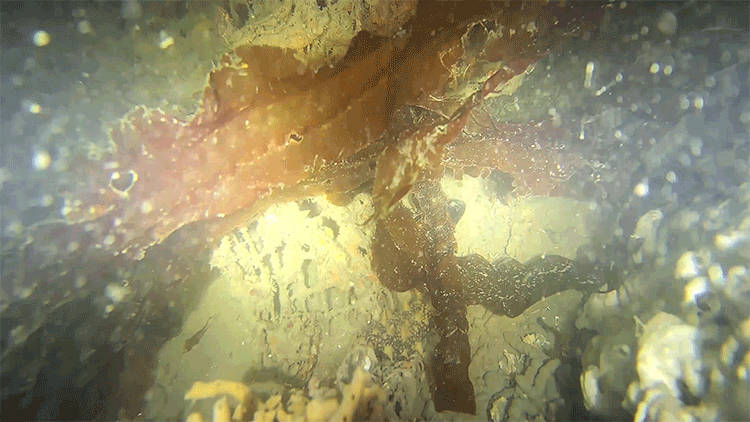

西部与北部深水区:这里是太湖最深的地方,尤其是靠近宜兴的部分,由于地势低洼且远离大河入湖口,水流较为缓慢,沉积物逐渐堆积形成较深的湖区,最深处可达3.6米,是进行科研考察和水下作业的理想地点。

水深对生态环境的影响

太湖的水深不仅影响着其自身的生态平衡,也间接地影响着周边地区的自然环境与人类活动,浅水区为藻类、浮游生物及多种水生生物提供了良好的生长环境,是生物多样性的重要基础;而深水区则因水温低、光照少、营养盐浓度低等特点,成为某些特定鱼类和底栖生物的栖息地,水深还影响着水体的自净能力、水温变化以及水质状况,对维持太湖的生态健康至关重要。

保护与挑战

随着经济社会的发展和人口密度的增加,太湖面临着前所未有的环境压力,水体富营养化、蓝藻爆发、水质污染等问题日益严重,对太湖水深及其生态系统的稳定构成了威胁,为了保护这一宝贵的自然资源,近年来中国政府和当地居民采取了多项措施,包括实施严格的环保法规、加强水质监测、推广生态农业、恢复湿地等,这些努力旨在维护太湖的生态平衡,确保其作为重要淡水资源的功能得以持续发挥。

太湖水深多少米的问题,不仅是数字上的简单询问,更是对一个湖泊生态系统健康状况的关注,通过深入了解其水深分布及其对生态环境的影响,我们能够更好地认识到保护太湖的重要性与紧迫性,在科技与政策的双重推动下,相信太湖这一自然瑰宝将得到更加有效的保护与管理,继续以其独特的魅力造福于世。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...