在2023年一个风和日丽的春日午后,一则关于“福州刚刚发生地震”的消息在社交媒体上迅速传播开来,引发了市民们的广泛关注和讨论,尽管最终官方证实这是一场“误报”,但这一事件却像一颗投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪,不仅考验着福州乃至整个社会的应急反应机制,也促使人们重新审视自身的防灾意识与准备。

从“虚惊一场”到全民关注

起初,当“福州地震”的消息在朋友圈、微博等社交平台上不胫而走时,许多市民第一时间感到恐慌,尤其是那些居住在老旧建筑或对地震敏感的人群,学校、办公室甚至家庭中,人们纷纷走出避难,有的拿起手机记录这“历史性”一刻,有的则焦急地询问家人朋友是否安全,不久之后,福建省地震局通过官方渠道发布消息,确认“福州未发生地震”,这是一场因误报而引发的“虚惊”。

尽管是场乌龙,但这次“未至的地震”却意外地成为了一次全民防灾教育的契机,不少人开始反思,如果真的遭遇地震,自己和家人能否迅速做出正确反应?社区的应急措施是否足够完善?这样的思考,在某种程度上比一次真正的地震演练更为深刻。

福州的地震背景与风险评估

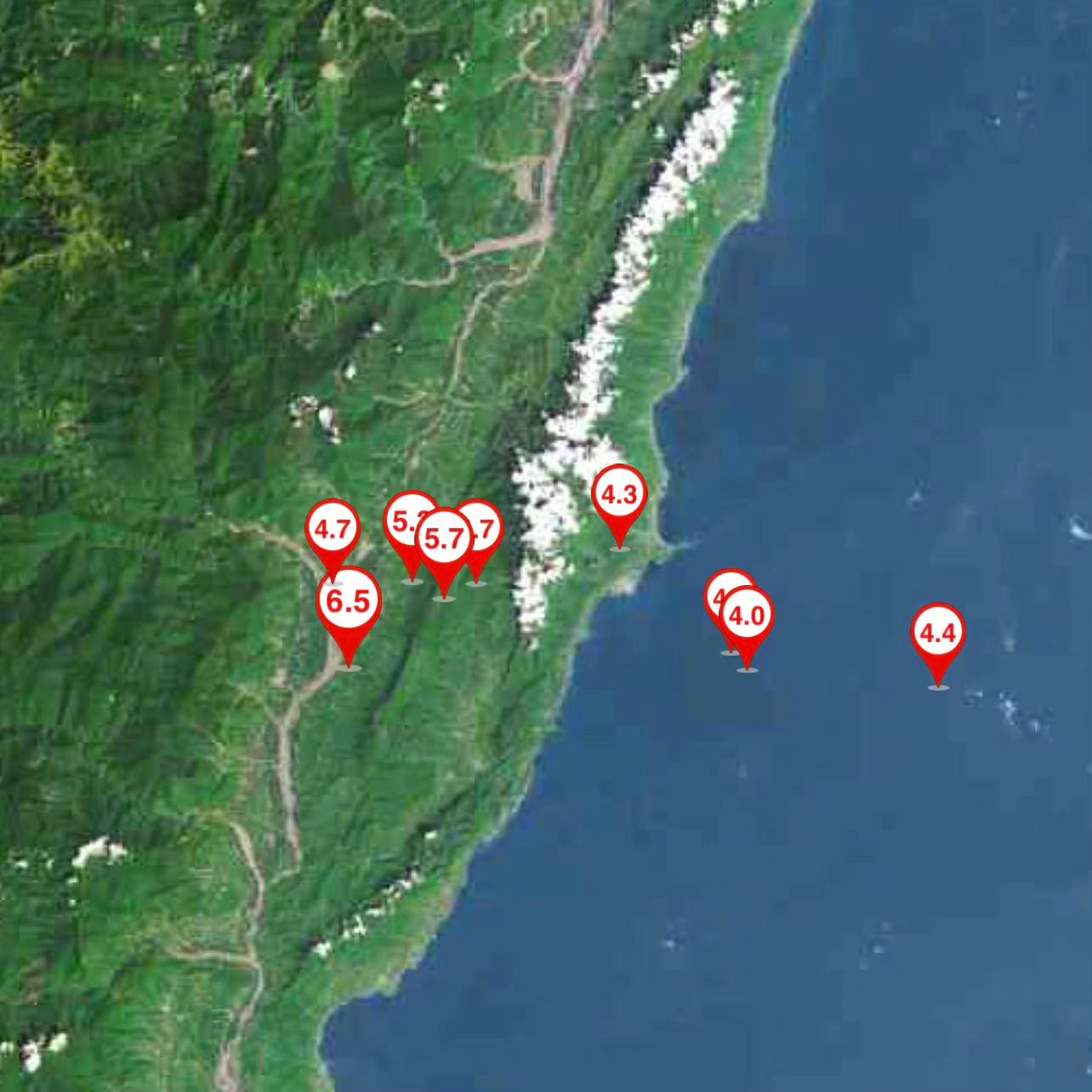

福州,作为福建省的省会城市,位于东南沿海地带,虽然不属于传统意义上的地震高发区,但并不意味着可以高枕无忧,根据地质资料,福建地区位于欧亚板块与菲律宾海板块的交界处,存在一定程度的构造活动,历史上虽有记录的地震相对较少且强度不高,但近年来随着对地震研究的深入和监测技术的进步,对潜在地震风险的评估日益受到重视。

特别是近年来,全球气候变化导致的地壳运动变化以及人类活动对自然环境的干扰加剧,使得即使是低频次地震区域也不能完全排除发生中强地震的可能性,提高公众的防灾减灾意识,加强城市防震减灾设施建设,成为福州乃至全国各大城市共同面临的课题。

从“误报”到防灾意识的觉醒

“福州刚刚发生地震了吗”这一事件,虽然最终证明是一场误会,但它所引发的连锁反应不容小觑,它暴露了公众在面对突发事件时信息获取渠道的单一性和信任度问题,在信息爆炸的时代,如何从海量信息中筛选出权威、准确的消息成为每个人必备的“技能”,此次事件后,不少市民表示将更加关注官方渠道发布的预警信息,减少对非官方、未经证实消息的盲目转发。

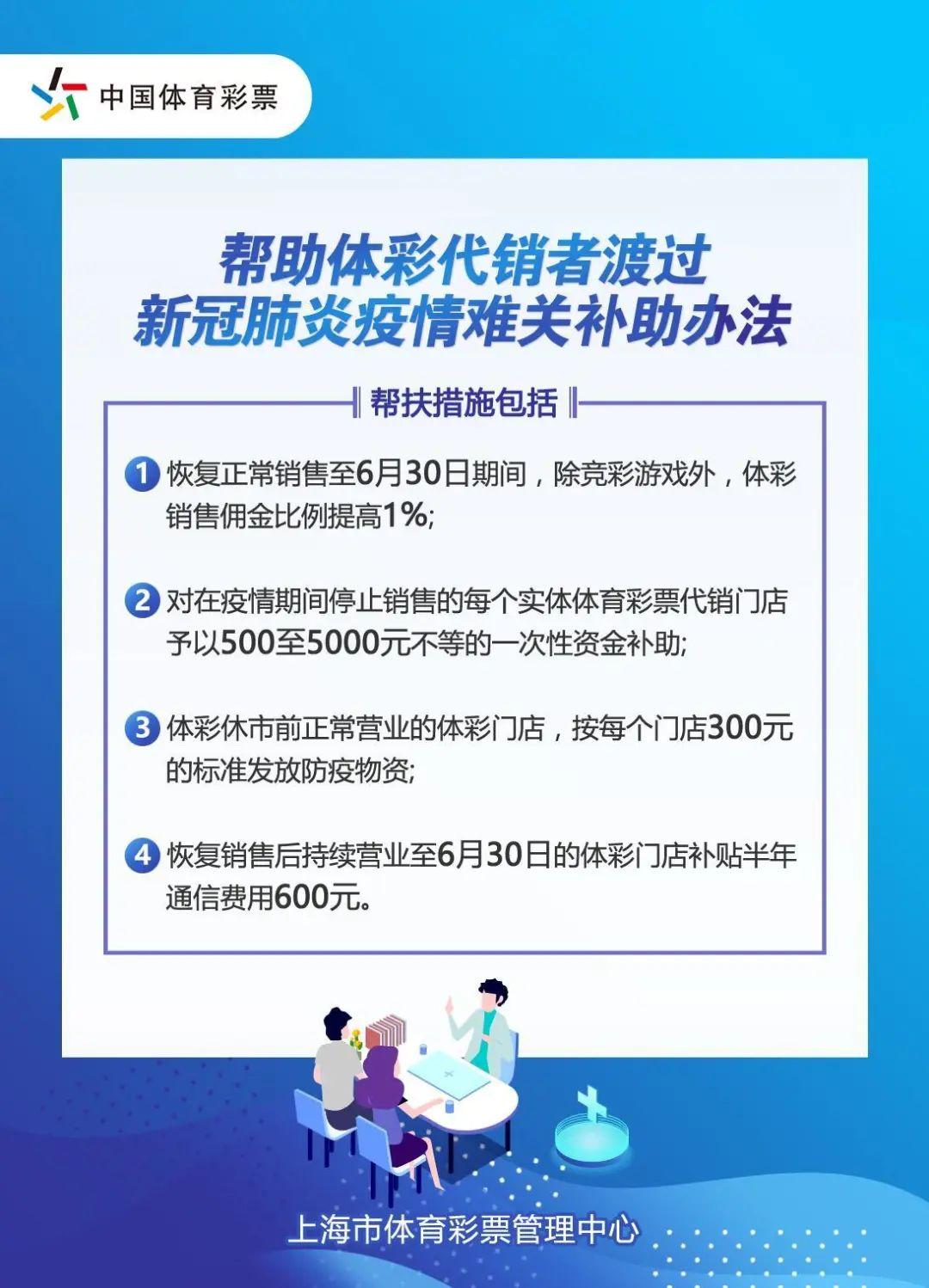

这次“未至的地震”也促使政府和相关部门进一步审视和完善地震预警系统的建设和运行机制,虽然福建省已建立较为完善的地震监测网络,但在信息快速传播的当下,如何确保预警信息的及时、准确传递至每一位市民,尤其是在偏远地区和弱势群体中,成为亟待解决的问题,社区层面的应急演练、家庭防震知识的普及也需进一步加强,以形成全社会的防灾减灾合力。

构建全方位的防灾减灾体系

面对潜在的灾害风险,构建一个包括监测预警、应急响应、灾后恢复在内的全方位防灾减灾体系至关重要,对于福州而言:

-

加强科技支撑:利用现代信息技术提升地震监测和预警能力,如发展更精准的地震预测模型、优化信息传播渠道等,推动智能建筑的发展,提高建筑物的抗震性能。

-

普及防灾知识:通过学校教育、社区讲座、媒体宣传等多种形式,普及地震等自然灾害的基本知识、自救互救技能以及应急避难所的选择和使用方法,特别是要加强对儿童和老年人的教育,提高全社会的整体防灾意识。

-

完善应急预案:政府和各企事业单位应制定详细的应急预案,包括地震发生时的紧急疏散路线、避难所设置、救援队伍的组建与培训等,定期组织实战性的应急演练,确保在真正面对灾害时能够迅速、有序地行动。

-

强化社区支持:鼓励社区建立互助网络,特别是在地震等灾害发生时,能够迅速组织起志愿者队伍进行救援和物资分发,为老年人、残疾人等特殊群体提供必要的支持和帮助。

-

推动国际合作:鉴于地震等自然灾害的跨国界影响,加强与国际地震学界和救援机构的交流与合作至关重要,通过共享数据、技术和经验,提升我国乃至福州在应对自然灾害方面的整体能力。

从“未至”到“准备”

虽然“福州刚刚发生地震了吗”这一事件最终以“误报”收场,但它留给我们的不仅仅是短暂的恐慌和不安,更多的是对未来可能遭遇的挑战的深刻思考和积极准备,正如一位网友在社交媒体上的留言:“虽然这次是虚惊一场,但让我们更加意识到防灾减灾的重要性,希望下次面对真正的挑战时,我们都能从容不迫。”

面对自然灾害的不确定性,福州乃至全国的每一个城市、每一个家庭、每一个人都应成为防灾减灾的第一道防线,通过不断的努力和学习,将“未至”的威胁转化为“准备”的姿态,让我们的城市更加安全、更加坚韧。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...